Dall’8 al 10 settembre 1943: la cronaca viva e palpitante della reazione all’occupazione tedesca, dai Martiri della Magliana alla battaglia di Porta San Paolo. Dal libro di Cesare De Simone “Roma città prigioniera – I 271 giorni dell’occupazione nazista (8 settembre 1943 - 4 giugno 1944)” editore Mursia, 1994

8 settembre 1943 (primo giorno dell’occupazione) – Incipit: il ponte della Magliana

II primo colpo di fucile – una raffica di Smeisser – i tedeschi lo sparano a tradimento, alle 21,30, sul ponte della Magliana, attaccando il posto di controllo tenuto dal I Reggimento Granatieri di Sardegna. «Kamerad! Kamerad! Non sparate! Vogliamo parlamentare!» urla un tenente paracadutista del battaglione «Diavoli verdi» agitando la torcia elettrica. Accanto a lui due soldati in tuta mimetica, uno con un’altra torcia illumina il camerata che agita una bandiera bianca. II terzetto è spuntato sulla strada che porta al posto di blocco della decima compagnia del I Granatieri, all’imbocco del ponte della Magliana. II capitano Vincenzo Pandolfo, palermitano, esce allo scoperto con alcuni uomini: «Venite avanti!» risponde. I tre tedeschi arrivano a una ventina di metri. «Che diavolo vorranno?» bisbiglia il tenente Gino Niccoli, romano, che è al fianco di Pandolfo. «Beh, vorranno arrendersi. Ormai qui a Roma sono messi male» dice il capitano, che tiene in mano la Beretta d’ordinanza.

Improvvisamente l’ufficiale tedesco e i due parà si gettano a terra e nello stesso istante salgono in aria due bengala che illuminano a giorno la postazione italiana mentre dai cespugli e dai rialzi attorno si sgranano raffiche di fucile mitragliatore. Appostati nell’ombra, i tedeschi fanno il tiro al bersaglio sui granatieri. Cadono falciati Pandolfo, Niccoli e i sei uomini che sono con loro, il posto di blocco viene investito da colpi di mortaio. Lo scontro è durissimo, ma nonostante l’agguato i granatieri resisteranno fino al mattino, quando, costretti ad abbandonare il ponte, raggiungeranno attraverso i campi le postazioni della Cecchignola e della Montagnola. Sul terreno lasciano 38 morti, i tedeschi 22.

È la sera di mercoledì 8 settembre, dunque, e quegli otto granatieri uccisi al ponte della Magliana sono i primi morti italiani nella difesa di Roma, i primi caduti della guerra di Liberazione. La storia d’Italia segnerà questo giorno come uno dei suoi tornanti memorabili ma su quel ponte all’estrema periferia est della citta, quando avviene l’assalto dei parà tedeschi del generale Student nessuno dei soldati italiani lo può immaginare. Né possono immaginarlo i romani, nelle loro case che continuano ad avere le finestre oscurate dai fogli di carta incollati – sono le disposizioni dell’Unpa per non far trapelare luce, contro i bombardamenti – convinti come sono di star vivendo il primo giorno di pace. Armistizio è infatti una parola magica e rassicurante, nonostante qualche dubbio già corra in questa serata umida e afosa nelle case di Testaccio e di Monteverde, dei Parioli e di Prati, di Monti e del Flaminio, di Trastevere. Nonostante non siano pochi, specialmente nella zona del ghetto, al Portico d’Ottavia, coloro che si preoccupano di come avrebbero reagito i tedeschi.

Prima che scocchi la mezzanotte i combattimenti si sono propagati sull’Ostiense, alla Casetta Rossa delle Tre Fontane e lungo l’intero asse della Laurentina. Quella notte resistono nella zona del ponte della Magliana anche i Lancieri di Montebello, e i granatieri del caposaldo numero 5 sbarrano l’Ostiense all’altezza della chiesa dell’E. 42. Poi, al mattino del 9, gli scontri dilagheranno sempre più violenti in altre zone della citta, per altri due giorni e mezzo.

Nello stesso momento in cui i tedeschi sparano sul capitano Pandolfo e sui suoi uomini Vittorio Emanuele III e sua moglie Elena stanno infilandosi a letto nell’appartamento messo a loro disposizione al ministero della Guerra di via Venti Settembre. I Savoia hanno abbandonato da circa un’ora il Quirinale proprio per timore della rappresaglia tedesca, dopo l’annuncio per radio di Badoglio, alle 19,20, dell’armistizio. Ospitati per la notte al ministero dal capo di stato maggiore generale Ambrosio, si preparano a partire all’alba verso Pescara, per imbarcarsi su una nave da guerra della Marina e raggiungere la sicurezza, cioè la Puglia occupata dagli Alleati.

Con l’agguato tedesco alla Magliana inizia l’occupazione nazista della città. Avrà fine 271 giorni dopo, la mattina del 4 giugno ’44 (ma il 5 ancora si combatteva nella periferia nord) quando un’infangata jeep della Quinta Armata americana del generale Mark Clark sbucherà dalla via Casilina su piazza di Porta Maggiore.

Saranno i 271 giorni peggiori nella storia di Roma, una citta che, nell’ultimo millennio, di periodi terribili ne aveva pur vissuti parecchi: eserciti stranieri e saccheggi, pestilenze e carestie, inondazioni, incendi, faide fra famiglie nobiliari, dittature e guerre. L’occupazione nazista sommerà però insieme, per i romani, tutte le piaghe, tutte le angosce e le sofferenze che la memoria della città aveva registrato attraverso i secoli. Saranno i mesi terribili del freddo e della fame, delle bombe e delle fucilazioni di massa, dell’orrore e della morte. Saranno insieme, per i romani, i mesi del coraggio e dell’eroismo; gente sconosciuta, popolani rimasti senza nome e senza volto, vivranno la loro epopea anonima nella lotta e nella resistenza, nelle celle della Gestapo, davanti ai muri delle fucilazioni e nella cave Ardeatine dello sterminio.

Clik here to view.

Proprio la mattina dell’8 gli americani hanno duramente bombardato Santa Marinella e Frascati. La prima, una nota località balneare a nord di Roma, quaranta chilometri sull’Aurelia; l’altra, la cittadina dei Castelli Romani dove il feldmaresciallo Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, ha sistemato il suo quartier generale. È il modo terribile con cui Eisenhower, da Algeri, sollecita Badoglio, il suo governo e il suo re, a proclamare ufficialmente quell’armistizio che hanno firmato cinque giorni prima (1).

In particolare, i B-17 della Dodicesima Air Force, decollati dalle basi africane, spianano Frascati alle 12 in punto, provocando mille morti su 5.000 abitanti. È una giornata di sole, limpida, e da Roma si odono distintamente le esplosioni delle bombe sulla cittadina dei Castelli e si scorgono ad occhio nudo le colonne di fumo e polvere sollevatesi alte, nel blu carico del cielo. I romani rabbrividiscono. Ventisei giorni prima avevano avuto sulla loro testa il secondo, devastante bombardamento aereo: quello del 13 agosto, che aveva martellato stazioni ferroviarie e depositi militari al Casilino, al Prenestino, al Tuscolano, al Tiburtino (2).

Un settembre di fuoco e di morte era dunque giunto per Roma, una feroce antitesi alla stagione che fa invece del settembre romano il mese più dolce dell’anno. Delle giornate dell’armistizio e della battaglia per Roma si sa ormai tutto: gli storici le hanno ampiamente ricostruite e analizzate. Soltanto una cosa e stata largamente sottovalutata e rimane dunque misconosciuta: la partecipazione popolare alla lotta. Eppure la battaglia dei giorni 8, 9 e 10 ha il sottofondo di una vera epopea di cui lo scontro a Porta San Paolo, davanti alla piramide Cestia, è solo un episodio. II più noto forse, ma una delle tante tessere che formano il grande mosaico della rivolta di popolo, un insieme ancora da comporre in tutta la sua interezza.

9 settembre (2° giorno dell’occupazione) Insorge la borgata Laurentina

II re e Badoglio scappano all’alba. Alle 5 una lunga teoria di macchine porta in salvo la casa reale, gli stati maggiori, i ministri; lungo la Tiburtina i tedeschi danno via libera all’autocolonna, una sorta di tacito baratto per aver mano libera a Roma (3). È un’ignominia storica, la macchia che cancellerà i Savoia dal futuro degli italiani. A difendere la capitale e l’onore d’una intera nazione restano i soldati senza ordini dall’alto, i sessantamila uomini dei reparti delle divisioni «Granatieri di Sardegna», «Ariete», «Sassari» e «Piave» che si trovano attorno alla capitale o in citta: granatieri, fanti, carristi, lancieri, artiglieri, carabinieri e quelle migliaia di romani, uomini e donne, che s’affiancano loro raccogliendo le armi dei caduti, rubando fucili e bombe a mano dai depositi abbandonati, ricevendo fucili e pistole dai militanti comunisti. Testimonia Antonello Trombadori:

«La notte dell’8 settembre sei persone scaricarono armi e munizioni in giro per Roma da due grossi autocarri del Servizio informazioni militari, il Sim. Erano: Luigi Longo, ex Commissario delle Brigate Internazionali in Spagna e attuale vicesegretario del Pci; il capitano Guido Carboni, figlio del generale Giacomo, caduto poi volontario nella guerra di liberazione sul fronte di Ravenna; il dottor Felice Dessì, milanese, ex confinato politico, monarchico, uomo di fiducia del generale Carboni; l’ebanista Lindoro Boccanera, romano, vecchio militante e cospiratore comunista; il pittore edile Roberto Forti, romano, comunista, da poco uscito di prigione; e Antonello Trombadori, fresco reduce dal confino di polizia. Le armi (moschetti, pistole e bombe a mano) e le munizioni furono depositate parte al Museo del Bersagliere a Porta Pia, con l’aiuto del guardiano, maresciallo Fioroni; parte in un magazzinetto di via Silla attiguo a un salone di barbiere; parte presso l’officina del meccanico ciclista Collalti in via del Pellegrino (Collalti e il figlio maggiore verranno poi deportati a Mauthausen, ne fecero ritorno dopo la liberazione in condizioni tali da trovar subito la morte); parte, infine, presso lo “sfasciacarrozze” dei fratelli Scattoni in via Galvani a Testaccio (Umberto Scattoni, uno dei due fratelli, gappista, nell’inverno del ’44 venne fucilato dai tedeschi a Forte Bravetta).

Sarà bene avvertire che quelle armi (le prime e le sole che nella storia del nostro Paese siano passate in forma non casuale né violenta dalle mani del Regio Esercito a quelle di un gruppo di rappresentanti del popolo) trovarono alloggio nei depositi ricordati non in seguito alla dichiarazione di armistizio ma in seguito a una decisione maturata e concordata diversi giorni prima tra il generale Carboni e alcuni rappresentanti del fronte d’azione antifascista: Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo, Antonello Trombadori». (4)

Mentre le sessanta auto nere su cui fuggono la famiglia reale, Badoglio e i generali scivolavano furtive dal portone del ministero della Guerra il ventunenne granatiere Daniele Grappassoni, scampato alla strage tedesca al ponte della Magliana, arriva lacero e sanguinante al comando del I Granatieri, alla Montagnola dell’Eur. È rimasto nascosto quattro ore in una spaccatura del terreno, mentre i paracadutisti tedeschi perlustravano la zona, e ora porta la notizia dell’agguato e della conquista del ponte da parte degli uomini del generale Student. Dalla Montagnola si avvia subito una compagnia di carabinieri, guidata dal capitano Orlando De Tommaso, e con un furioso attacco riesce a riprendere il ponte. De Tommaso cade tra i primi; l’assalto finale contro una mitragliatrice dei parà nazisti è guidato da un carabiniere di 22 anni, Antonio Colagrossi, che trascina i compagni urlando «vendichiamo il capitano!». Lo uccide una delle ultime raffiche.

I nazisti ripiegano, dopo un paio d’ore tornano però in forze. La postazione è importante, il ponte è l’unico punto del settore dove possono transitare gli automezzi per Roma. Ma a difenderlo confluiscono altri reparti del I Granatieri e il combattimento si fraziona fra attacchi e contrattacchi in tutta la zona circostante.

Racconta Armando De Paoli, che aveva 21 anni ed era arruolato, per il servizio di leva, nella Polizia dell’Africa Italiana:

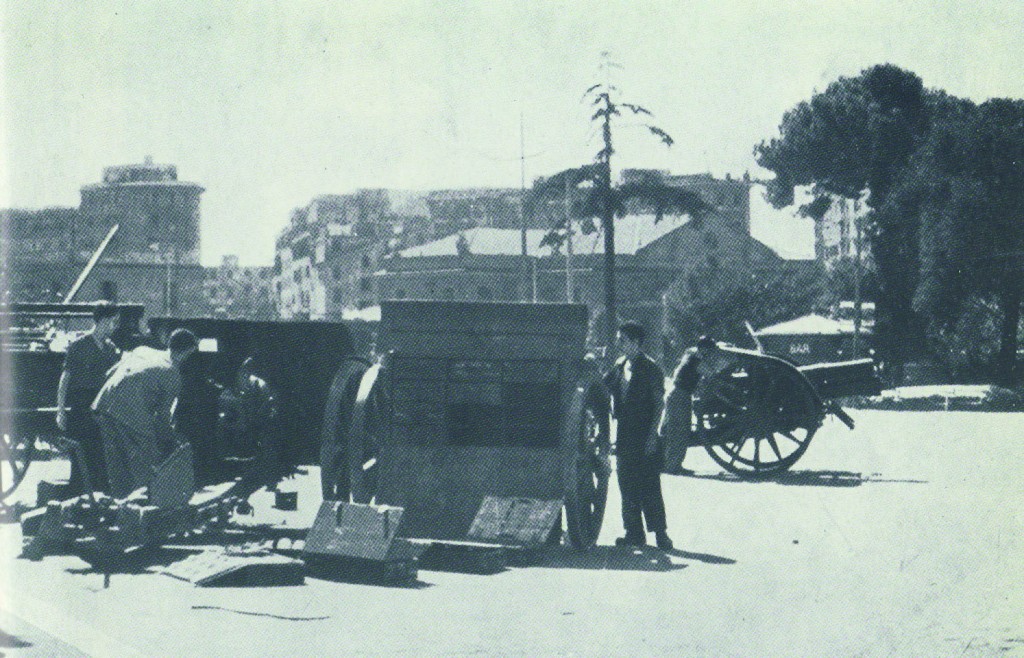

«II 9 settembre a noi della Pai ci portarono a San Paolo. Ricevemmo l’ordine di muoverci la notte fra l’8 e il 9. Abbiamo sparato contro i tedeschi, avevamo piazzato i cannoni sulla via Ostiense proprio dove adesso c’é l’Alfa Romeo, c’era il selciato per terra che teneva ben fermi i pezzi quando rinculavano. Noi eravamo impreparati, per la verità, con quei cannoncini ci avevamo fatto i tiri al poligono una volta sola. II nostro pezzo, al primo colpo che sparammo quella notte contro un camion tedesco, fece uno scarto all’indietro, ci buttò tutti per terra, momenti ci passava sopra. I tedeschi, ’sti disgraziati, s’erano messi sulla chiesa, sulla cupola della chiesa dell’Eur, San Pietro e Paolo, quella che sta a viale Europa, e sparavano con le 20 millimetri, un inferno.

Poi si è fatto giorno e abbiamo iniziato la strada per arretrare verso San Paolo, stavamo sulla corsia laterale, che allora era riservata ai ciclisti. Lì abbiamo visto uno spettacolo orribile: nelle cunette c’erano tutti granatieri che erano stati uccisi con colpi alla nuca dai tedeschi. Presi e uccisi. Ma tanti, tanti! E buttati in quelle cunette a lato della strada. Non ti dico che cuore ci si era fatto, eravamo tutti ragazzetti! Noi ci siamo attestati coi cannoni puntati, i tedeschi ci sparavano, venne anche di rinforzo la nostra Divisione Ariete, coi semoventi. Era il 9 settembre mattina.

I tedeschi sparavano con gli 88, arrivavano certe botte tremende. Per stare tranquillo mi misi in una di quelle cunette, cercavo di ripararmi mettendomi sopra le gambe, le braccia di quei poveracci morti, i proiettili dell’88 quando arrivavano erano una cosa impressionante. Credo che mi abbia salvato la vita un granatiere morto, gli è entrata nella coscia una scheggia che avrebbe preso me.

Siamo tornati indietro, a Roma. Mi misero di guardia davanti alla basilica di San Paolo, dovevamo bloccare i civili che chiedevano armi e volevano andare a combattere anche loro contro i tedeschi. Ma le armi non c’erano, da dargli, e se andavano oltre era pericoloso, i tedeschi sparavano. Quei civili strepitavano «damme er fucile! damme er fucile, je lo famo vedé noi a quei fiji de mignotta» diceva uno che voleva proprio il mio mitra che era un Beretta, funzionava benissimo.

Poi ci hanno spostato al Foro Mussolini, agli alloggi degli accademisti. Avevamo preso possesso lì, eravamo circa 150 soldati, avevamo avuto solo qualche ferito fino allora. Stavamo riposando nei letti a castello, una mattina, quando sento due o tre cannonate forti: erano arrivati i tedeschi coi carri armati, i Tigre, quelli grossi, che ancora oggi ci sano i segni sul lastricato del Foro Italico. Nel cortile stavano dando il rancio. I tedeschi ci hanno tolto i caricatori da 40, ci lasciarono quelli da 10 e dopo un po’ si seppe che eravamo stati dichiarati polizia della citta aperta» (5).

A ripercorrerli oggi, i luoghi che furono allora epicentro della battaglia fra la Magliana e la Montagnola dell’Eur, non è facile rendersi conto che lì, dove Roma comincia a degradare verso il mare con l’ondata di palazzoni in cemento, venne scritta dai granatieri e dai popolani della borgata Laurentina una pagina di gloria nella storia della città. Allora lì, in mezzo a un bosco di eucalipti, c’era il Forte Ostiense, una massiccia costruzione fatta fare da Pio IX come collegio per 400 orfani di guerra; poco più in là sorgeva un antico magazzino che il parroco del Buon Pastore, don Pierluigi Occelli, aveva trasformato in chiesetta (oggi ci passa il viale Cristoforo Colombo); c’era infine una grande casa con i muri dipinti di rosso, sede del gruppo rionale fascista, che i granatieri avevano requisito per piazzarci il comando. Tutta la zona viene investita dai paracadutisti della «Student» rafforzati da unità di panzergranadieren inviate dal comando tattico di Frascati. Quando la mattina del 9 i tedeschi riescono a forzare la disperata difesa di granatieri e carabinieri sul ponte della Magliana, la battaglia della Montagnola si sviluppa prima attorno al Forte, poi per il possesso della casa rossa.

Agli scontri partecipa, coi granatieri del I, la gente della borgata: uomini, donne, ragazzini, un’epopea poco conosciuta. Al piano terra della casa rossa il fornaio Quirino Rosci ha negozio e abitazione; è lui che tutte le mattine fornisce il pane al comando granatieri e nei tascapane di molti soldati caduti nella giornata, quando mani pietose ne recuperano i corpi, si trovano gli sfilatini freschi sfornati all’alba da Rosci. Ne aveva due, nel suo tascapane, anche il sottotenente Luigi Perna, morto eroicamente alla Montagnola, poi decorato di medaglia d’oro. II fornaio rimane fino all’ultimo accanto ai soldati, mentre i tedeschi assaltano la casa. Alla fine i paracadutisti lo prendono prigioniero insieme a una cognata, Pasqua D’Angelo, e un ufficiale gli chiede “Vecchio, adesso dove volete andare?». «In chiesa» risponde calmo Quirino. «Va bene, andate». L’anziano fornaio prende per mano la cognata e si avvia verso la chiesetta di don Occelli ma i due riescono a fare solo pochi passi, da una finestra della casa rossa una sventagliata di mitra, alla schiena, li abbatte.

Romolo Dorinzi è un ragazzino di 14 anni. La madre prende per mano lui e la sorella e scappa di casa per cercare scampo dal combattimento che si avvicina, vuole rifugiarsi in parrocchia. Ma giù in strada Romolo vede un gruppo di paracadutisti tedeschi che sta piazzando due cannoni per prendere alle spalle i difensori del Forte. Non ci pensa un istante, si libera con uno strattone dalla presa della mamma e comincia a correre verso il Forte, va ad avvisare i granatieri. I tedeschi se ne accorgono e subito gli sparano addosso, prima uno, poi un secondo, poi altri due o tre. II ragazzino fila come una lepre, zigzagando tra i proiettili, uno lo prende di striscio al braccio ma lui non si ferma. Arriva tra i granatieri con il braccio penzolone, dà l’allarme ed evita una strage. Oggi (ndr: il volume da cui è tratto questo testo è del 1994) Romolo Dorinzi ha 64 anni, è un signore alto e robusto coi capelli bianchi. È in piedi davanti alla chiesa del Buon Pastore, alla Montagnola, e racconta:

«Fui colpito da un proiettile, mentre correvo per avvisare i nostri. Vedi, la parrocchia era sempre qui. Io abitavo qui dietro, in via delle Statue 10, adesso è tutto prato. Quella è la Cristoforo Colombo, c’era già allora ma era chiamata la via Imperiale. E là c’era ancora tutta la terra di qua e di là, ma una diecina di metri di terra, la strada era in alto. Qui c’è stata proprio la battaglia, al Forte Gaetano Giardina, che era lì sopra. Io la mattina del 9 vidi i tedeschi che piazzavano dei cannoni e li puntavano verso il forte. Sapevo che lì c’erano i granatieri, molti li conoscevo pure, e i tedeschi li stavano a prendere alle spalle; ma non solo a loro, prendevano alle spalle anche i soldati nostri che stavano al di là della scarpata della Colombo. Allora io, sai, a quell’età non avevo paura di niente, era un po’ anche incoscienza … Ma ecco, è andata così. Era verso le 11, mamma mia mi diceva “andiamo via! Andiamo via!” perché su casa nostra erano arrivati i tedeschi e stavano piazzando delle mitraglie agli angoli del terrazzo. Questa palazzina di casa mia era di mio cognato, allora i tedeschi a ogni angolo piazzavano queste grosse mitragliere. Qui si mette male, ho pensato, e mia madre Augusta disse “andiamo via!”. Allora con mia madre che mi teneva per mano siamo scesi e ho visto i tedeschi che stavano piazzando dei cannoncini verso il Forte, ho visto anche altri tedeschi che stavano scavalcando la rampa di terra, era una rampa di una diecina di metri (dalla Laurentina fino a giù la Colombo era tutta quanta sulla terra, una specie di rialzo, con le scarpate a destra e sinistra) e io per avvisare i soldati nostri che stavano al di là della scarpata zompavo e correvo in mezzo alla terra! Poi ho sentito un freddo al braccio sinistro, mi vado a guardà, era il sangue che colava. Però devo dire la verità che il colpo non l’ho sentito, sà, a sangue caldo! Ma seguitavo a correre, per avvisare i soldati. Urlavo “i tedeschi stanno qui dietro! Vi prendono alle spalle!”. Sò arrivato al Forte: “Riparatevi, che stanno a mette i cannoni verso di qua” urlavo. Tanto e vero che sono riuscito, tutti quei granatieri, a farli scappà subito, si sono spostati verso l’Eur e si sono difesi con le mitragliatrici e i fucili quando i tedeschi dopo pochi minuti hanno aperto il fuoco.

C’era lì un ufficiale, mi diceva “ragazzo, ma dove vai? Ma che vuoi perde il braccio, non lo vedi il sangue?”. Non sapevano che la ferita non era grave, vedevano tutto il braccio rosso di sangue, m’era rimasto il braccio così, un po’ piegato. Io incurante seguitavo a girare fra i soldati e avvisarli e anche loro mi dicevano “a ragazzì! Devi esse curato!”. Allora io ho ricamminato, ma non sono tornato a casa. Sono andato su ai Tranvieri, che era una zona qua sopra così chiamata perché c’erano quattro palazzi abitati solo dai tranvieri. Quanno sò arivato lì ci ho trovato i tedeschi. Devo dì la verità, quando i tedeschi m’hanno visto co sto braccio tutto sangue, mi ghignavano dietro e mi facevano “Pum, pum! Italiani traditori!”. Erano paracadutisti, avevano quella tuta a macchie verdi e marroni e tutte frasche infilate sull’elmetto. Ma mi hanno medicato loro. S’erano piazzati tutti su ai Tranvieri, ‘sti tedeschi; avevano quei pacchetti già preparati: zà zà zà mi hanno medicato, mi hanno fatto un’iniezione. Ma mi dicevano sempre “traditori, italiani pum pum!”, come a dire che agli italiani bisognava sparare, e uno mi disse “peccato italiano tu”.

Mi hanno medicato e poi mi hanno rilasciato, un ufficiale mi ha dato pure un foglio – me lo ricordo come fosse adesso – un lasciapassare, con tanto di timbro tedesco, che io potevo passare le linee per andare all’ospedale. Tanto è vero che sono andato a casa, mia madre era tutta contenta di vedermi. La mattina dopo a piedi abbiamo fatto la via Ostiense. Passando davanti ai mercati generali vediamo un sacco di gente che stava saccheggiando, uscivano portando via formaggi, verdure, tutto. Ogni tanto incontravamo pattuglie tedesche ma quando gli facevo vedere stò foglio, mi facevano anche il saluto.

A casa abitavo con mia madre e mia sorella Luciana, avevo altri tre fratelli ma stavano tutti in guerra, uno è rimasto ferito grave. Mio padre era morto che avevo sei anni. Faceva il carpentiere, era alto e grosso come me, faceva anche sport, il lottatore. Venti anni dopo, nel 1963, ci fu una cerimonia, qua alla Montagnola, in ricordo della battaglia per Roma. Vennero anche molti granatieri, e diversi mi riconobbero, mi abbracciarono “questo è il ragazzino che ci ha salvato la vita” dicevano, ma io ormai ero un giovanottone» (6).

Domenica Cecchinelli di anni ne ha 64. In una pausa dei combattimenti, la sera del 9, esce di casa e va al Forte per seppellire i granatieri caduti. Un tedesco la sorprende mentre sta faticosamente tirando fuori dalla torretta di un cingolato il corpo semibruciato di un carrista dell’Ariete, Edgardo Zambon, un ragazzo di Rovigo. Lei lo distende a terra, gli pulisce il viso con un pezzo della sottana. II tedesco le urla di smettere, di andarsene via ma lei volta un attimo la testa, gli dà solo un’occhiata e continua. Un colpo di fucile l’abbatte sui corpo del carrista. Poco oltre le suore che gestivano l’orfanotrofio del Forte stanno componendo nella cappella i corpi dei caduti italiani. Un paracadutista entra, da un’occhiata in giro. Scorge la catenina d’oro al collo di un granatiere, s’avvicina, allunga la mano per strapparla. Contro di lui si avventa una giovane suora, suor Teresina di Sant’Anna (il suo nome secolare è Cesarina D’Angelo, 29 anni) e lo colpisce al volto col crocefisso di ferro che sta deponendo sul petto del soldato morto. II tedesco con la faccia sanguinante si sfila dal collo il mitra, lo afferra a due mani e lo alza per colpire col calcio d’acciaio, in testa, la piccola suora che lo fronteggia senza paura e muove le labbra pregando, ma si blocca d’improvviso: urla un’ingiuria; volta le spalle e se ne va.

Due anziani contadini, Carminuccio e Maria Dieli-Barile, escono dalla loro casetta tra i campi con un fiasco d’acqua e delle bende, per soccorrere alcuni granatieri feriti che gemono e chiedono aiuto. Non ci arriveranno, una sventagliata di mitragliatrice li falcia a pochi passi dal piccolo fossato in cui sono riversi i giovani soldati che andavano ad aiutare.

Alle tre del pomeriggio la radio continua a ripetere il comunicato di Badoglio. In via Volturno passano alcuni carabinieri con la giubba sotto al braccio, hanno giacche civili sui pantaloni con la banda rossa, uno di loro risponde a una donna che gli chiede «dove andate?» che i tedeschi hanno ammazzato tre di loro mentre cercavano di scappare dalla caserma.

Nel rifugio del cinema Volturno, pieno di gente, arriva di corsa un giovane, viene dalla piazza della stazione. Ansimante dice: «Ci sono i tedeschi. Sparano dalle finestre degli alberghi». Appostati dietro le finestre del Continentale, del Roma, della Casa del Passeggero i tedeschi hanno infatti cominciato a sparare con mitragliatrici e cannoncini sul grande piazzale di Termini contro tutto ciò che si muove.

All’angolo della piazza, dalla parte di via Cernaia, arrivano due autoblindo scoperte della divisione Granatieri, su ciascuna otto uomini con le facce riarse dal sole, impolverate. Uno è vestito da marinaio. Le blindo si fermano davanti al caffè Giuliani, gli uomini scendono e armi in pugno si avviano in direzione del Continentale. «Ma chi ve lo fa fare! Andatevene via, pensate alla pelle» gesticola un signore. «Veniamo anche noi a far fuori quei crucchi!» grida invece un tranviere, e insieme a un uomo con la tuta blu dei facchini di Termini e altri quattro giovanotti, tutti armati e comparsi come dal nulla, si unisce al gruppo dei soldati.

Una mitragliatrice tedesca spara lunghe raffiche sul piazzale della stazione da una finestra del Continentale. In un breve intervallo del fuoco il marinaio acquattato a terra si alza, appoggia il fucile alla spalla e rapidissimo scarica due, tre, quattro colpi sulle ombre giallicce che manovravano attorno all’arma, alla finestra del secondo piano. Dalle altre finestre partono scariche secche e rabbiose, altre dalla terrazza dell’albergo. Allora il tranviere, il facchino e altri due ragazzi scattano dal riparo e sparano contro le finestre del terzo e del quarto piano del Continentale. Altri colpi partono dall’angolo destro della stazione demolita e dalla parte nuova. Quindi, gettato a terra il fucile, il tranviere di corsa si slancia in mezzo al piazzale, addenta due volte i pugni stretti e lancia le bombe, una dopo l’altra, contro la finestra che vomita fuoco. Due boati riempiono l’aria, una bomba colpisce la finestra accanto, l’altra slabbra quella sottostante. Ma una raffica tedesca inchioda il tranviere, che cade sulle rotaie. «È vivo, bisogna prenderlo!» urla qualcuno scorgendo il corpo muoversi. II facchino esce dal riparo, raggiunge il tranviere steso a terra, se lo mette sulle spalle e torna veloce tra le macerie mentre gli altri sparano per coprirgli le spalle. Un ragazzo aiuta il facchino a deporre il tranviere; gli altri continuano a sparare. «Mi chiamo Giuseppe Lenti… abito al Trionfale … mio padre si chiama Libero» mormora il ferito. Passa qualche minuto. «È morto, poveraccio» dice il facchino, poi raccoglie il moschetto e comincia a sparare anche lui contro le finestre dell’albergo.

Arrivano quattro donne, camminano curve per evitare i proiettili. «Ci pensiamo noi» dice una al facchino e al marinaio. Afferrano il corpo del tranviere e lo trascinano via, lo portano in un’osteria all’inizio di via Castelfidardo, lo sistemano su un tavolo e lo coprono con una coperta. Due vecchie, accanto al tavolo, si mettono a pregare.

Dall’altro lato del piazzale un giovane, che spara da dietro un albero contro la facciata dell’albergo Roma, viene colpito al petto, il sangue gli arrossa la camicia. «Carlo! Carlo!» grida uno che gli è accanto, l’amico con il quale quella mattina è uscito di casa e che gli combatte vicino. «Sti stronzi m’hanno beccato!» mormora Carlo, poi rivolto agli altri «ma ‘sta storia la dobbiamo finire noi!» dice. Stai tranquillo, gli fa l’amico: si gira, ricomincia a sparare colpi su colpi contro la facciata dell’albergo dalle cui finestre escono fiammate d’armi automatiche.

10 settembre (3° giorno dell’occupazione) – Il professore a Porta San Paolo

Dai capisaldi della Laurentina la battaglia, sin dalle prime ore del mattino, si sposta verso la citta. I superstiti delle divisioni Granatieri e Ariete, sganciatisi dalla Magliana e dalla Montagnola, si ritirano sull’Ostiense convergendo a Porta San Paolo. L’aiuto della popolazione, ai granatieri che combattono fino all’ultima cartuccia, è continuo e coraggioso; se ne rendono conto anche i tedeschi, che una volta occupata Roma, il 25 settembre, torneranno in forze nella borgata e dopo un rastrellamento deporteranno tutti i nuclei familiari in un campo di prigionia a Valleranello. Fra trucidati a sangue freddo e uccisi in combattimento accanto ai soldati muoiono, in due giorni, 24 civili del Laurentino, uomini e donne.

Davanti alla piramide Cestia inizia, intorno alle 8 del mattino, l’ultimo combattimento per la difesa di Roma che si propagherà per le strade e le piazze della stessa città, alla stazione Termini e a piazza Vittorio, a San Giovanni e al piazzale Appio, lungo via Santa Croce in Gerusalemme e su via Labicana.

Da una finestra di via Zabaglia, a Testaccio, l’operaio Michele Rebecca, 44 anni, armato di un vecchio fucile, continua a sparare per ore. I tedeschi mandano su tre uomini a snidarlo lui ne fulmina due prima di cadere sotto i colpi del terzo. Nello stesso rione l’operaio diciottenne Murizio Ceccati, ferito, cade svenuto tra i compagni e i soldati che gli stanno accanto. Riavutosi si accorge di aver perduto il fucile e si trascina allora con le ultime forze accanto al corpo di un caduto, poco distante, strappa dalle mani rigide l’arma e nuovamente riprende a sparare contro i nazisti: «Li ammazzo tutti!» lo sente gridare un sergente carrista, poi una lunga raffica di mitragliatrice lo uccide. Un fruttivendolo, Gaetano Ricciotti, che ha un banco ai mercati generali, capita nella zona della battaglia rientrando a casa, abita all’inizio dell’Ostiense. Un soldato gli mette in mano un fucile, lui si trasforma in un tiratore scelto, abbatte venti tedeschi poi finisce le munizioni e deve scappare.

A San Paolo un ragazzo di 14 anni aiuta a lungo i serventi di una batteria a caricare il pezzo. Ferito al braccio destro, lo devono trascinare a forza via dalla linea del fuoco, i soldati non sanno neppure come si chiama. II diciottenne Salvatore Lo Rizzo, sul piazzale San Giovanni, sale su un’autoblinda e spara contro i tedeschi che salgono dalla via Appia fino a quando la cannonata di un Tigre non spazza via lui e il veicolo.

Colpito al cranio da una scheggia, all’angolo di viale Giotto con porta San Paolo, muore Raffaele Persichetti, professore di storia dell’arte al liceo «Visconti», sottotenente di complemento dei granatieri di Sardegna. Era arrivato di corsa al primo tuonar di cannone, con l’abito buono e una pistola, prendendo il suo posto fra i ragazzi del I battaglione. II professore «garibaldino» lo chiamavano i suoi alunni. Sarà una delle prime medaglie d’oro della Resistenza (7).

In piazza dei Cinquecento si combatte ancora per tutta la mattina, coi tedeschi asserragliati al Continentale. Intanto gli scontri si sono frazionati anche all’interno della città. In piazza dell’Esedra viene improvvisato una specie di ospedaletto da campo. A via delle Terme di Diocleziano è fermo un autocarro dell’esercito con una mitragliatrice piazzata sul tetto e manovrata da un civile, fa fuoco contro via del Viminale dove sono arrivate pattuglie di panzergranadieren; ma l’arma si inceppa, l’uomo si guarda disperatamente intorno. Ed ecco che sale sul tetto un giovane sergente dei granatieri, ripara la mitragliatrice e si mette lui a sparare. A metà di via Nazionale arriva un’autoblinda, col mitragliere morto chino sull’arma. L’autista si fa aiutare da alcuni civili a deporlo sul marciapiede, poi chiede «c’è qualcuno che viene al suo posto?». «Vengo io» dice un signore sulla quarantina. Sale su e comincia a sparare, cento metri avanti, verso la stazione, una raffica di colpi lo uccide.

Anche Carla Capponi, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, ex parlamentare, ricorda bene il suo 10 settembre:

«Io ancora non avevo contatti con nessuno. La mattina del 10 settembre siccome vedevo gruppi che traversavano piazza Venezia e andavano verso la via del Mare perché da quella parte sparavano, mi accodai a un gruppo di persone e arrivai a Porta San Paolo. Lì mi sono presa, dopo la rotta, un carrista ferito, me lo sono portato a casa sulle spalle, lo colpirono proprio mentre ripiegavano, si chiamava Carta, era un sardo piccolissimo. Era stato colpito il suo cingolato e il pilota era morto dentro, cominciava a bruciare e lui cercava di uscir fuori ma era come svenuto, si era fracassato il ginocchio. Io sono corsa, l’ho tirato fuori, volevo vedere l’altro ma c’era già tutto fuoco dentro, non si poteva… e poi sparavano…

Era la mattina del 10 settembre, a Porta San Paolo, un inferno. Era una giornata che stavo lì, dal 9, ero tutta sporca, mi ricordo chiaramente alcune suore che stavano sul viale che porta dalla basilica di San Paolo, sull’Ostiense, al di qua del ponte, al di là e sotto il ponte avevano sistemato dei feriti. Poi invece dovettero trascinarli via subito perché arrivavano i carri armati tedeschi e quelli ammazzavano tutti. Allora queste poverette, mi ricordo, si presero le gonne, se le legarono così, sopra la vita, e con quelle zampette con le calze nere, che si vedevano, correvano tirandosi dietro i feriti, mi fecero una grande tenerezza anche se io non avevo nessuna simpatia per le monache…

Sono morte 43 donne nella battaglia di Porta San Paolo, lo sai? Io ho fatto mettere una lapide. I morti sono stati tanti, oltre 400 civili, si combatteva anche a via Cavour, a via Nazionale se tu passi e vedi a villa Aldobrandini, l’angolo dove c’é il giornalaio ci sono ancora i colpi che hanno sparato perché lì c’era il carro armato di un giovane capitano che è stato ammazzato proprio in quel punto …» (8).

Alle 14 arrivano nelle edicole – quelle aperte, nei quartieri dove non si combatte, soprattutto in Prati, ai Parioli, al quartiere Italia – il Messaggero e il Giornale d’Italia. Hanno ambedue in prima pagina un riquadrato in neretto che dice: «Circolano da ieri le più fantastiche voci sulla situazione militare in specie di Roma. Il momento critico e lo stato di tensione della cittadinanza agevolano la diffusione delle notizie allarmistiche e tendenziose la cui origine e i cui scopi sono facilmente identificabili. II pubblico ha già potuto constatare come gran parte di queste voci siano state via via smentite dai fatti. S’invita pertanto la popolazione a non prestare facile orecchio alle insinuazioni di elementi irresponsabili o sobillatori. Ricordiamo che in qualsiasi caso di effettivo pericolo il Comando di Corpo d’Armata ne darebbe tempestivo avviso».

Nell’interno della stazione Termini si svolge l’ultimo combattimento della battaglia di Roma, intorno a un treno di 22 vetture dello stato maggiore dell’esercito, che era stato trasferito lì dopo che Roatta e i suoi collaboratori avevano lasciato il comando di Monterotondo per insediarsi nel palazzo di via XX Settembre. Dei 214 militari addetti al convoglio ne sono rimasti tredici, compreso il comandante, maggiore Carlo Benedetti; ma ad essi si uniscono ferrovieri e cittadini riparatisi nella stazione dalle strade vicine. È un combattimento lungo e feroce, i tedeschi sparano contro il treno con un cannoncino da 20 mm e intorno alle 21 gli italiani devono cessare la resistenza. I corpi degli italiani restano allineati: sotto la pensilina del terzo binario sei militari e quarantuno civili. Di questi ultimi, otto rimarranno senza nome (9).

Nella tarda serata i tedeschi schiacciano le ultime resistenze e hanno il controllo totale della città. Il generale Calvi di Bergolo, genero del re, viene nominato governatore militare, il CLN entra in clandestinità. II saccheggio di Roma comincia alle 22,30 quando pattuglie tedesche armate e guidate da ufficiali si presentano alla porta di numerosi villini sull’Aventino e li perquisiscono entrandovi a forza. Portano via oro, denaro, gioielli. Sfugge qualche villa, ma all’alba – fra i tedeschi si è sparsa la voce – tornano altri gruppi di soldati e completano la razzia. Vengono depredate anche le case di due notissimi giornalisti fascisti, Buoninsegni e Di Tullio, che la mattina dopo vanno a protestare a un comando germanico: li cacciano via in malo modo (10).

NOTE

- II generale Castellano aveva firmato il cosiddetto «armistizio corto» a Cassibile il 3 settembre. L’impegno, con il comandante supremo alleato, era di renderlo pubblico entro 48 ore.

- II primo bombardamento su Roma era avvenuto il 19 luglio precedente. L’unica ricostruzione storica di quell’incursione americana su Roma è nel libro di CESARE DE SIMONE, Venti angeli sopra Roma. I bombardamenti aerei sulla Città Eterna (19 luglio e 13 agosto 1943), Mursia, Milano, 1993.

- È la tesi venuta fuori ormai con forza negli ultimi studi storici sull’armistizio dell’8 settembre. Si veda in particolare, nella bibliografia, il recente libro di Roberto Ciuni sull’8 settembre.

- Si veda: GIANNI CAGIANELLI, Venti anni or sono Roma insorgeva,in “Capitolium”, ottobre 1963, p. 418. E anche Il sole è sorto a Roma, a cura di Lorenzo D’Agostini e Roberto Forti, ANPI, Roma, 1965, p. 29.

- Testimonianza resa all’autore.

- Testimonianza resa all’autore. L’episodio di Romolo Dorinzi, con molti particolari sulla battaglia nella borgata, è riportato nell’opuscolo di don PIERLUIGI OCCELLl, Una borgata nella battaglia, Roma, Eur, 1978; e anche nel «Giornale d’Italia» del 10.9.63, p. 5.

- Sulla figura e sulla morte di Raffaele. Persichetti esiste una vasta letteratura per la quale si rimanda alla bibliografia. Indichiamo per tutti il libro di MELTON S. DAVIS, Chi difende Roma?, Rizzoli, Milano, 1973.

- Testimonianza resa all’autore

- Vedi anche MELTON S. DAVIS, Chi difende Roma?, Rizzoli, MIlano, 1973, p. 468.

- Scriverà l’Unità clandestina del 19 settembre: «Perché ora Buoninsegni e Di Tullio non vanno a reclamare da Ferruccio Cappi, il nuovo segretario dei fascisti repubblicani romani, che fa la parte di proconsole hitleriano a palazzo Braschi?». Ferruccio Cappi, famigerato squadrista, era stato alla testa della squadraccia che aveva assaltato il liceo Visconti nel 1941 e picchiato alunni e professori tra cui Raffaele Persichetti, che ne era uscito con la testa fracassata.

vedi anche:

- http://anpi.it/media/uploads/patria/2013/itinerari_montagnola.pdf

- http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/resistenza2c5.html

- http://www.combattentiliberazione.it/memoria/?p=162

- https://www.roma8settembre1943.it/il-10-settembre/porta-s-paolo/

Clik here to view.